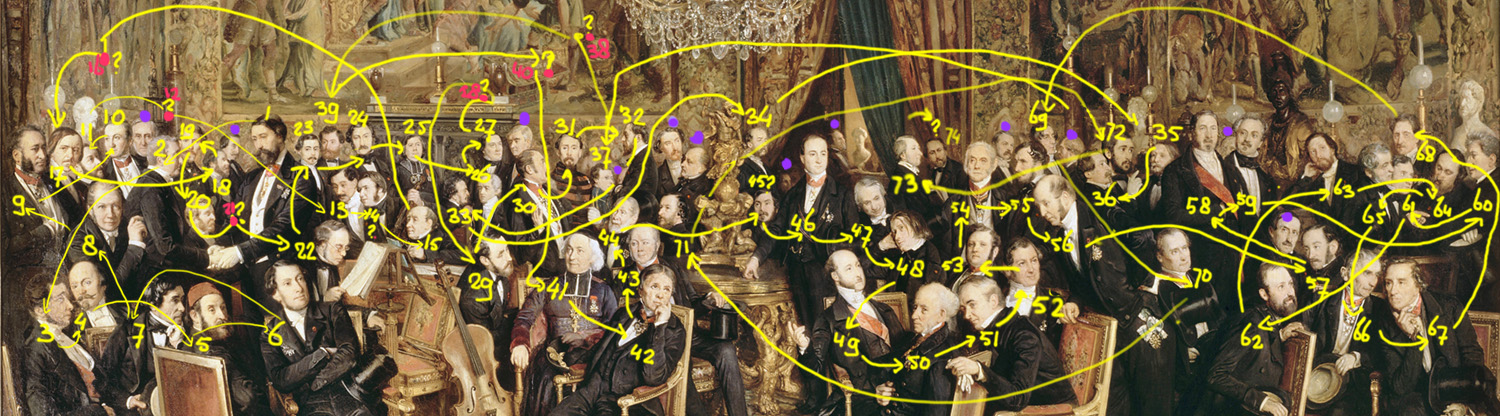

Ces journaux régionaux, numérisés en avril 2024 —soit neuf ans après ma première analyse— proposent une liste de personnages dans Une Soirée au Louvre bien plus longue que celle jamais publiée par la presse parisienne.

Les deux articles semblent s’appuyer sur une source unique et contiennent de nombreuses fautes d’orthographe, suscitant des doutes quant à leur fiabilité. La nature et la fréquence des erreurs laissent penser que la liste a été transcrite à la hâte, probablement dictée à l’oral, puis (mal) relue ultérieurement. Les textes sont publiés tels quels, sans commentaire ni appareil critique. Les articles et leurs images sont accessibles via les liens ci-dessus.

Quelques observations notables :

- Les articles affirment que la peinture fut achevée en mars 1855, bien que sa présentation officielle ait eu lieu au Salon en mai. L’auteur bénéficiait donc probablement d’un accès privilégié.

- Les deux articles évoquent un total de soixante-quinze personnes, mais n’en listent que soixante-quatorze.

- Le Courrier mentionne le général Bougenel78. La Gazette omet son nom.

- La Gazette comporte quinze noms mal orthographiés ; le Courrier en corrige plusieurs et en compte huit erronés. Il combine notamment Jaubert [Jobert] et Lamballe01 en un seul nom, maintenant artificiellement le total de 75.

- Aucun dessin ni gravure de Soirée au Louvre n’existait encore (la première et la seule, réalisée par Dayot, date de 1900), rendant improbable une connaissance précise du tableau ou du nombre de figures représentées.

- L’auteur semble méconnaître plusieurs participants, notamment l’oncle et le père de de Nieuwerkerke, dont la présence est totalement ignorée. Exemple : “Charles Giraud” est mentionné sans qu’on sache s’il s’agit du ministre66 ou du frère47 d’Eugène Giraud.

- Un seul violoniste est cité, alors que la toile en présente deux.

- Plusieurs noms cités ne correspondent pas au niveau requis dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

- Un musicien “Haumann” est mentionné, mais le préfet de la Seine, Baron Haussmann07 —porteur de la cravate rouge de Commandeur et présent dans la gravure de Dayot— est absent.

- L’ordre descriptif est incohérent : il commence avec de Nieuwerkerke et Visconti, progresse vers la gauche avant et arrière, mais dérive souvent vers d’autres zones de la composition.

- Aucun rectificatif n’a été publié après l’exposition du tableau.

Environ une douzaine de noms diffèrent de mes conclusions de 2015. De plus, ces articles ignorent ou mal identifient plusieurs figures confirmées par d’autres chercheurs, tels que Viollet-le-Duc40a (sujet d’un numéro spécial de Beaux-Arts en 2015) et Renan27a.

Étant donné le rôle central que jouaient Viollet-le-Duc, Duban, Duret, Lassus et Mérimée dans les restaurations applaudies par l’Empereur, et leur participation attestée aux soirées de de Nieuwerkerke, il semble inconcevable que Viollet-le-Duc ait été omis.

Le prétendu substitut, le peintre animalier Troyon40b, détestait Paris et menait une vie retirée. Aucun témoignage ne confirme sa présence à ces événements.

L’ensemble des erreurs, des omissions et du manque de rigueur méthodologique suggère que ces articles reposent sur une saisie orale. La sélection des modèles fut pourtant effectuée scrupuleusement par de Nieuwerkerke lui-même, comme ce fut le cas pour les caricatures d’Eugène Giraud.

Un tel contrôle n’aurait pas été toléré par des artistes comme Ingres39 ou Heim28b. Biard n’avait pas cette ancienneté.

Des personnalités comme de Nieuwerkerke16, Viel-Castel43, Giraud11 ou de Morny48 auraient pu fournir sans effort la liste complète, y compris les membres de la famille de Nieuwerkerke.

Il est peu probable que Biard possédait ces informations. N’assistant jamais aux soirées, il dessinait simplement ceux que de Nieuwerkerke envoyait à son atelier exigu, perché au sommet d’un immeuble place Vendôme. Il se peut même qu’il ait esquissé plus de visages que ceux finalement retenus dans la version révisée de la peinture.

Ce qui étonne le plus est que ces journaux régionaux aient tenté de recenser les convives alors qu’aucun grand journal parisien — bien que nombre d’entre eux aient couvert les événements hebdomadaires, comme Le Ménestrel — n’en mentionne plus de deux douzaines. Si un quotidien parisien avait fourni une telle liste, sa crédibilité aurait été bien plus grande, notamment grâce à sa connaissance des orthographes correctes, par exemple celle du célèbre ambassadeur russe Kisseleff, souvent cité dans leurs colonnes.

On peut envisager que l’auteur des articles de la Gazette et du Courrier ait visité l’atelier de Biard, recueilli des noms de modèles esquissés — sans pour autant figurer dans la version finale — mais sans connaissance précise de leur identité ni de leur position dans le tableau, à l’exception peut-être de quelques conservateurs.

Analyse des noms non confirmés dans les articles de presse

Malgré les nombreuses imprécisions relevées dans les deux articles, la majorité des noms mentionnés concorde avec ceux identifiés lors de mon analyse de 2015. Dans les cas incertains, j’ai volontairement proposé des alternatives, laissant ainsi au lecteur la possibilité de comparer les options et de participer à l’interprétation.

Il est à espérer que de nouvelles sources de presse — idéalement parisiennes — permettront bientôt d’apporter un éclairage supplémentaire sur la fiabilité des identités proposées par ces deux journaux de province.

Huit noms ne peuvent être confirmés par les données actuellement disponibles ou entrent en contradiction significative avec d’autres identifications.

Voici ces noms :

- Théodore Haumann, violoniste belge (1808–1878)

Aucun visage ne correspond. En l’absence du préfet de la Seine Georges Haussmann dans ces articles, il est probable que le nom ait été mal entendu ou mal retranscrit.

Haumann ne possédait aucun titre dans la Légion d’Honneur en 1855. La décoration visible pourrait être une distinction belge.

- Louis Gueymard, ténor (1822–1880)

Bien qu’il ait participé à une vendredi-soirée, aucun visage non identifié ne lui correspond, sauf ceux déjà attribués à des figures confirmées comme le peintre Muller18 ou Barbet de Jouy44b. Il n’a reçu aucun titre dans la Légion d’Honneur.

- Léonard Hermann (dit Hermann-Léon), baryton (1814–1858)

Il a chanté lors d’une vendredi-soirée en mars 1851, probablement avant la commande du tableau. À l’exception d’une caricature de scène, aucune image fiable ne subsiste. Il n’était pas décoré de la Légion d’Honneur.

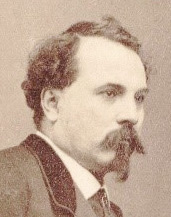

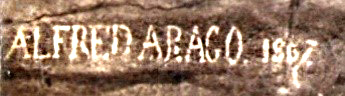

- Alfred Arago, peintre et inspecteur/conservateur des Beaux-Arts (1815–1892)

Peu d’images existent, mais celles disponibles ressemblent à la figure proposée. Éclipsé par son illustre père, le physicien François Arago, il collabora dès la fin des années 1850 avec d’autres personnages du tableau, comme Baroche ou Reiset. On dit qu’il convoitait le poste de de Nieuwerkerke, ce qui rend sa présence peu probable.

-

L’un de ses rares faits d’armes aujourd’hui retenus est d’avoir gravé son nom sur la façade du temple d’Abou Simbel en 1867.

- Charles Rogier, homme d’État belge (1800–1885)

Aucune source n’indique sa présence aux vendredi-soirées. Un article signale néanmoins sa participation à un dîner chez le ministre Fould en 1856. Sa coiffure très caractéristique aurait dû permettre de l’identifier aisément. Un dessin daté de 1855 en donne une représentation fidèle. Il avait obtenu en 1841 le grade de Grand Officier dans la Légion d’Honneur, ce qui aurait dû se refléter dans le port de l’écharpe rouge et de la croix. Le seul personnage non encore confirmé dans la zone suggérée est le graveur Texier30, mais il ne présente pas de ressemblance physique et ne porte que le ruban rouge du titre de Chevalier — insuffisant pour Rogier, sauf à supposer une représentation erronée de Biard.

- Elzidor Naigeon, peintre et sous-conservateur au musée du Luxembourg (1797–1867)

- Alexis Dupont21b, chanteur d’opéra (1796–1874)

J’ai envisagé Dupont comme alternative au ténor Duprez21a, les deux présentant des similitudes faciales notables. Cependant, la condamnation de Dupont en 1856 pour abus sexuels sur mineurs — pour des actes remontant à la fin des années 1840 — rend peu probable sa sélection au détriment du très respecté Duprez.

Aucune image fiable n’est accessible — une photographie ancienne pourrait représenter un parent. Il n’est cité ni par Viel-Castel, ni dans les bases de données en lien avec de Nieuwerkerke. En tant que sous-conservateur, il n’avait probablement pas le rang requis pour figurer aux côtés de conservateurs de premier plan. Son nom n’apparaît pas non plus dans Le Ménestrel.

Les articles avancent aussi que Biard se serait représenté dans le tableau, peut-être à la place que j’ai attribuée à l’écrivain Émile Augier53. Outre l’absence de ressemblance, il aurait été hautement inapproprié qu’un peintre chargé d’une commande — et qui n’assistait jamais aux soirées — se place en position privilégiée parmi des invités aristocratiques. Une telle décision aurait nécessité l’aval explicite de de Nieuwerkerke. Conformément à la tradition, l’emplacement le plus vraisemblable pour un discret autoportrait serait la figure36.

Compte tenu de la réception critique négative du tableau lors du Salon de 1855 et de l’apparente nécessité de le modifier partiellement pour y retirer l’actrice Rachel81 en 1854, il semble raisonnable de penser que de Nieuwerkerke considérait cette œuvre comme un échec. Bien qu’elle soit restée exposée dans son appartement au Louvre pendant quinze ans, il ne semble jamais en avoir communiqué le moindre détail à la presse ou à des personnes disposant de relais médiatiques.

La première reproduction connue de cette peinture date de 1900, lorsque Dayot établit un inventaire des œuvres impériales conservées dans la résidence de l’impératrice à Farnborough, en Angleterre.

Si de nouvelles informations apparaissent qui confirment l’exactitude de ces articles provinciaux, je les ajouterai ici.