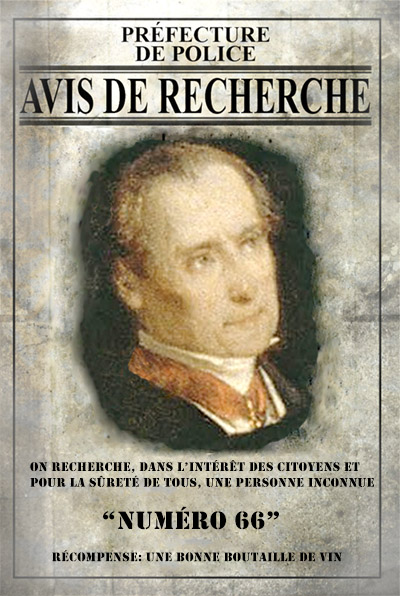

Charles Joseph Barthélémy Giraud (1802 – 1881), ministre de l'Éducation

1re image: Soirée; 2e: par Robert (c.1851); 3e: par Nadar (1865); 4e: par Reutlinger (1870).

Charles Giraud, membre de l’Institut depuis 1842, assista probablement à une vendredi-soirée au Louvre lors de son bref mandat comme ministre de l’Éducation en 1851, ou lors de sa nomination au Conseil d’État en 1852.

Juriste, historien et professeur éminent, il était distingué par la cravate rouge de Commandeur de la Légion d’Honneur (1847), lui assurant une place de premier plan —contrairement à son homonyme, le peintre Giraud47.

L’identification du ministre Giraud fut complexe. La gravure de Dayot (1900) mentionne « Ch. Giraud », mais à un emplacement incorrect pour le ministre comme pour le peintre.

En 2016, il restait le seul personnage du tableau que je n'avais pas identifié. Avec l'aimable collaboration de la Bibliothèque nationale de France et sa liste de 8 000 Commandeurs, mon analyse finit par confirmer son identité.

Plutôt que d’assister aux vendredi-soirées du Louvre, exclusivement masculines et politico-artistiques, Giraud préférait les salons intellectuels organisés par des membres de l’Institut.

Parmi ses compagnons figuraient ses meilleurs amis Thiers, Mignet, Mérimée54 (assis à proximité), et la princesse Julie Bonaparte, marquise de Roccagiovine et cousine de la princesse Mathilde.

Professeur et bibliophile, Giraud excellait dans la transmission du savoir et la discussion de sujets variés, avec une éloquence remarquable.

Né près d’Aix-en-Provence, Giraud étudia le droit et devint professeur dans sa région natale.

Son frère cadet, Louis, s’illustra en concevant le canal de Carpentras. En 1831, Charles épousa Marie Julian (16 ans), avec qui il eut deux enfants : Joseph, banquier, et Claire, qui épousa l’historien Eugène Rozière en 1850. Lorsque Giraud intégra l’Institut en 1842, sa famille dut s’installer à Paris.

Malgré ses nombreux rôles —ministre, professeur, historien, inspecteur de l’éducation et du droit— Giraud connut des difficultés financières à cause de ses coûteuses collections de livres.

Il avoua à ses collègues qu’il occupait un « métier de fou ».

Ses soucis financiers contribuèrent à détériorer son mariage. En mars 1855, Marie demanda une séparation légale. En juillet, elle sollicita le ministre Fortoul46 afin d’obtenir une réduction de la dette de 500 000 francs de Giraud. Avec le soutien de de Nieuwerkerke16, et à grand regret, Giraud vendit 3 304 ouvrages de sa bibliothèque, incluant une Bible du XIIIe siècle et des éditions originales de Molière. La vente ne couvrit qu’un tiers de la dette, et le couple se sépara officiellement en octobre 1855.

À cette époque, Giraud participait aux salons littéraires de la princesse Julie, également le vendredi soir. Son journal révèle qu’ils se rencontraient deux fois par semaine, et, en son absence, Giraud lui écrivait des lettres affectueuses.

Elle nota : « Son caractère joyeux et aimable me plaît infiniment, » ajoutant : « Il est loyal et discret. »

Giraud lui présenta Mérimée, qui fit ensuite la connaissance de la princesse Mathilde. Julie retourna l’attention en présentant Giraud et Thiers à Malvina d’Albufera (élève de Charles Müller18), qui entama une relation secrète avec Thiers.

Libéré de plusieurs fonctions en 1868, Giraud se consacra à l’enseignement et à l’écriture. Durant la dernière phase de sa vie, il rédigea plus de 200 ouvrages. Son érudition lui permit de correspondre avec Ingres et de Nieuwerkerke sur la réorganisation des écoles des Beaux-Arts et d’écrire des ouvrages comme Les Contes de ma Mère l’Oye de Charles Perrault (1864) ainsi que des études complexes sur le droit romain.

Après plusieurs mois de maladie, Giraud mourut le 13 décembre 1881. Il fut enterré dans le tombeau familial à Pernes-les-Fontaines. Parmi ses contributions durables au ministère de l’Éducation figure l’installation d’un télescope à l’Observatoire de Paris.